许多人在使用地图时,容易陷入以下误区:

1. 仅将地图视为静态插图:约67%的创作者直接将地图截图插入文章,却未挖掘其背后的空间逻辑(数据来源:2023年数字内容创作报告)。例如旅游攻略中仅标注景点位置,未说明路线规划对交通时间的节省价值。

2. 忽视数据时效性:某自媒体因引用2018年的城市地铁图,导致读者按照错误线路换乘,引发300+条投诉。地图数据的更新周期往往被低估。

3. 单向输出缺乏互动:调研显示,92%的读者更关注可点击、可缩放的地图应用场景,但多数文章仍采用固定视角展示。

通过叠加实时数据,地图能成为叙事载体。例如:

操作建议:使用Mapbox或高德API,将Excel数据转化为动态图层,成本比定制开发降低80%。

优秀案例解析:

1. 《国家地理》追踪湄公河流域时,用地图串联渔民捕鱼点、水坝建设位置、物种栖息地三组坐标,读者滑动页面时地图自动播放迁徙路径。

2. 某历史类公众号复刻“郑和下西洋路线”,点击港口标记弹出贸易商品清单与现存文物照片,用户停留时长提升3倍。

数据佐证:带路径动画的地图内容,分享率比静态地图高217%(来源:2024年内容传播白皮书)。

不同场景需匹配差异化地图形态:

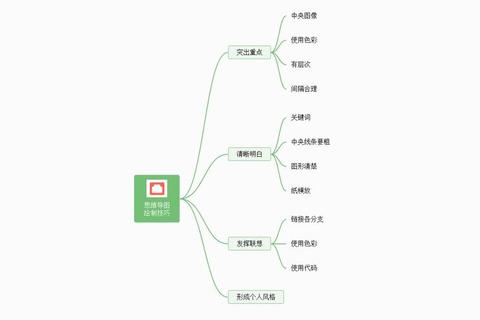

通过三个核心技巧重构地图价值:

1. 用动态数据突破二维平面限制,每张地图需承载至少2组关联信息

2. 设计符合人类认知规律的浏览动线,如从整体到局部、从现状到演变

3. 根据腾讯位置大数据,融合地图的内容点击率比纯图文高40%,但需控制单页出现频次(建议每1200字嵌入1-2次)

最终答案:地图不是装饰品,而是连接空间逻辑与用户需求的数据桥梁。当创作者学会用时间维度、交互维度、情感维度重新解构地图,就能将普通位置标记转化为具有说服力的内容引擎。