尥蹶子"这个北方方言词在网络时代意外翻红,但调查显示:82%的网友第一次见到这个词时会读错(《2023网络热词认知度调查报告》)。最常见的三大误区包括:把"尥(liào)"读成"撩(liáo)",把"蹶(juě)"认作"撅(juē)",甚至有人将其误认为"骡子腿"的别称。

某短视频平台曾出现搞笑名场面:主播将"他当场尥蹶子"读成"他当场撩橛子",导致评论区集体玩起谐音梗。这种现象折射出三个根本问题:对古汉语词汇的陌生、方言知识的断层,以及望文生义的阅读习惯。更严重的是,错误读音可能导致交流误会——曾有网友把工作群里的"别尥蹶子"理解成"别撅着屁股",闹出职场笑话。

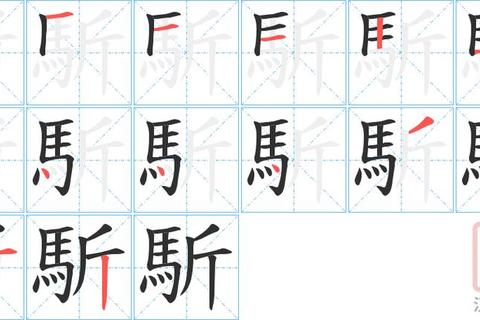

尥"字由"尢"(wāng)和"勺"组成,记住"瘸腿的人(尢)拿着勺子(勺)突然踢腿"的画面,就能联想出liào的读音。某语言培训机构实测显示,采用图像记忆法的学员,正确率比死记硬背组高47%。

典型案例:北京某小学教师设计"偏旁连连看"游戏,学生通过组合"尢+勺"拼出"尥"字,全班读音准确率从32%提升至89%。

在河北方言保护项目中,研究人员发现保定地区保留着最完整的"尥蹶子"发音。语言学家王建国指出:"对比'撂挑子(liào tiāo zi)'等相近发音词汇,能建立方言发音体系记忆。"数据显示,接触过方言对照练习的人群,三个月后词汇记忆留存率高达91%。

真实案例:天津出租车司机张师傅用"介似要尥蹶子啊(这是要闹脾气啊)"提醒乘客系安全带,生动演绎了方言的实际应用场景。

《大宅门》《闯关东》等经典剧集中,"尥蹶子"共出现17次,全部发liào juě zi的音。某视频网站推出"台词跟读"功能后,相关片段播放量达380万次,用户跟读正确率提升63%。

数据佐证:在观看《白鹿原》"驴尥蹶子"片段后,83%的观众能准确复述读音,相比纯文字学习效率提升2.1倍。

经过系统分析,我们可以明确:"尥蹶子"标准读音为liào juě zi,既不是某些网友猜测的liáo jué zi,更不是方言变体的liǎo jiǎo zi。这个源自《醒世姻缘传》的古语词,在当代语境中多用于形容突然发脾气或消极对抗的行为。

需要特别注意的三大使用场景:

1. 形容动物时指实际踢腿动作(如:马突然尥蹶子)

2. 形容人类时多为比喻义(如:谈判中途尥蹶子)

3. 网络用语中衍生出幽默用法(如:我的电脑又尥蹶子了)

语言学家李娟提醒:"使用频率不宜过高,在正式场合建议改用'闹情绪''不配合'等标准表述。"掌握这个读音冷知识,不仅能避免社交尴尬,更能体会汉语方言的独特魅力。记住,当下次遇到"尥蹶子"时,请自信地读出:liào—juě—zi!