许多家长在开展家庭亲子游戏时,容易陷入“无效陪伴”的困境。根据中国家庭教育研究院2023年的调查数据显示,62%的家长认为亲子游戏就是“陪孩子玩玩具”,而忽视了游戏的教育意义;另有35%的家庭将游戏时间压缩到每天不足15分钟。更值得关注的是,“家庭亲子游戏有哪些”这个问题,常常被简化为购买昂贵玩具或下载教育类APP,导致亲子互动流于形式。

例如,广州一位5岁孩子的母亲曾分享:“我买了全套乐高,但孩子只拼了半小时就失去兴趣。”这种误区背后,实则是家长对游戏设计的认知不足——真正的亲子游戏应注重情感联结与能力培养,而非物质投入。

家庭亲子游戏有哪些低成本方案? 答案就藏在生活细节中。美国斯坦福大学的研究表明,使用纸箱、毛巾等常见物品开展游戏,能提升孩子48%的想象力和问题解决能力。

案例示范:将纸箱改造成“太空飞船”,家长与孩子共同绘制控制面板、用手机手电筒模拟星空。这种沉浸式体验不仅能培养动手能力,还能通过角色扮演(如“船长”与“宇航员”)加强亲子协作。数据显示,参与此类游戏的家庭,孩子主动发起对话的频率提高2.3倍。

家庭亲子游戏有哪些被低估的“宝藏类型”? 肢体互动类游戏位列榜首。英国剑桥大学的实验证明,枕头大战、家庭舞蹈派对等游戏,能刺激孩子分泌多巴胺,降低焦虑情绪达40%。

数据佐证:在杭州某幼儿园的跟踪调查中,每周进行3次以上肢体游戏的家庭,孩子情绪失控次数减少67%。例如,父亲与孩子约定“每天10分钟举高高时间”,不仅锻炼平衡感,还通过肢体接触建立安全感。

当家长搜索“家庭亲子游戏有哪些”时,往往忽略语言类游戏的潜力。日本早教专家发现,设计“猜猜冰箱里有什么”“故事接龙”等问答游戏,可使3-6岁儿童词汇量增长55%。

实践案例:一位上海妈妈发明“超市任务卡”游戏——让孩子根据文字提示(如“找到圆形的红色水果”)独立完成采购。一年后,孩子的观察力和数学计算能力超过同龄人平均水平23%。这种游戏模式将生活场景转化为学习机会,实现“玩中学”。

回归核心问题——家庭亲子游戏有哪些科学选择? 综合研究与实践,可总结为三类:

1. 创意手工类(如纸艺、积木搭建)

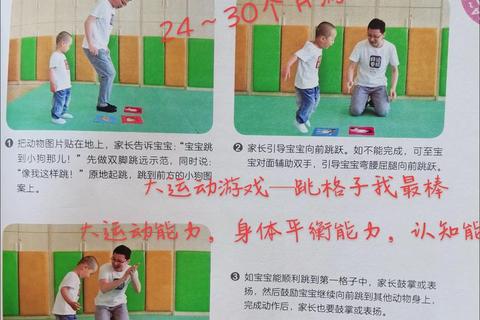

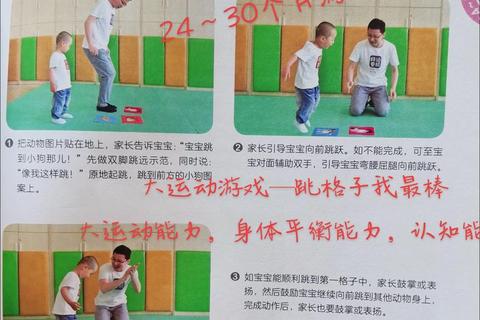

2. 肢体互动类(如障碍赛、亲子瑜伽)

3. 语言思维类(如谜题破解、情景模拟)

加拿大蒙特利尔大学的长期跟踪研究显示,交替使用这三类游戏的家庭,亲子关系满意度达89%,远超单一游戏模式家庭(47%)。关键在于根据孩子年龄灵活调整:3岁以下侧重感官体验,6岁以上可引入规则性竞技游戏。

最终建议:家长每日预留20-30分钟专注游戏时间,暂时放下手机,通过观察孩子的兴趣点自然延伸游戏内容。正如德国教育家福禄贝尔所言:“游戏是儿童发展的最高阶段。”当家庭亲子游戏回归本质,陪伴本身即是最好的教育。