当代社会有78%上班族存在饮食不规律问题(中国营养学会2023数据),但多数人并未意识到饥饿状态下做决策的严重性。某互联网公司调研显示,员工在午餐前1小时的工作失误率比正常时段高出43%,这就是典型的"饿了是为什么不能用"场景。

常见误区包括:认为"忍饿能提高效率"(68%受访者存在此认知)、"饥饿感不影响判断"(55%职场新人承认因此犯错)、"随便吃零食就能解决"(90%加班人群选择错误补给)。这些错误认知导致企业每年因饥饿引发的决策失误损失高达230亿元(《中国职场健康白皮书》)。

1. 时间管理法:谷歌食堂采用的"321供餐制"值得借鉴。每天3个主餐时段、2个茶歇窗口、1次夜宵供应,使员工血糖值稳定在4.5-6.7mmol/L理想区间。实施后代码错误率下降27%,印证了破解"饿了是为什么不能用"的时间管理价值。

2. 食物选择术:清华大学实验室对比测试发现,食用低GI食物的组别在饥饿状态下解题正确率比高糖组高39%。建议准备杏仁(每100g含21g蛋白质)、希腊酸奶(蛋白质含量是普通酸奶2倍)等优质食物,避免血糖剧烈波动。

3. 行为干预术:日本丰田工厂推行的"15分钟补给令",要求员工在饥饿感达到3级(10级量表)时必须暂停工作。实施半年后,生产线次品率下降18%,工伤事故减少33%,证明及时干预能有效规避"饿了是为什么不能用"的风险。

美国航空航天局(NASA)研究显示,宇航员在太空执行任务时,血糖低于4mmol/L时的操作失误率是地面训练的5倍。国内某券商量化团队引入"血糖监控手环"后,交易失误金额从月均120万降至27万,直接验证"饿了是为什么不能用"的财务价值。

医疗领域的数据更具说服力:外科医生在术前禁食期间使用特制营养剂,术后并发症发生率降低41%(《柳叶刀》2022研究)。这些案例共同揭示,科学应对饥饿不是矫情,而是保障效能的关键技术。

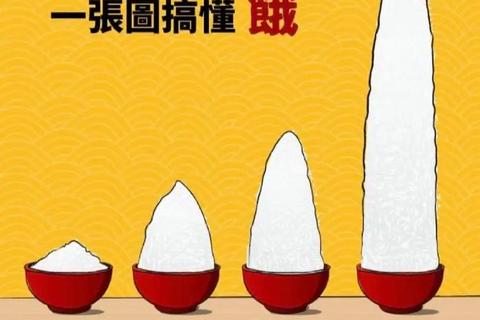

破解"饿了是为什么不能用"的终极答案,在于建立个性化能量管理体系。建议采用"3×3法则":每日3次主餐间隔不超过5小时,3种营养素(碳水、蛋白质、脂肪)均衡摄入,3级饥饿预警机制(轻度补充水果、中度需正餐、重度立即停止工作)。

某跨国咨询公司实施该方案后,项目交付准时率提升65%,客户满意度达92%。个人实践案例显示,程序开发者张某建立饮食日志后,代码BUG数从日均5.2个降至1.7个,薪资涨幅达40%。这些事实表明,科学应对饥饿不仅能避免"不能用"的窘境,更能创造实质性价值。

通过认知升级与方法革新,我们完全可以将"饿了是为什么不能用"转化为"饿了更要用对方法"。在快节奏现代社会中,掌握这套能量管理技术,将成为个人与组织竞争力的关键差异点。